【調査研究】韓国視察レポート

- YCARP

- 2025年10月16日

- 読了時間: 8分

更新日:2025年11月7日

2025年8月20日~23日に、プロジェクトメンバーで韓国のヤングケアラー支援の現状について学ぶことを目的とした視察に行ってきました。

韓国では、2021年に22歳の青年が介護していた父親を死亡させてしまうという介護殺人事件をおきたことを機に、「家族ケア青年」(ヤングケアラー)への社会的注目が集まり、2025年に「家族ケア等の危機児童・青年の支援に関する法律」が公布されたばかりです(※1)。

ヤングケアラー・ケアラーについては、イギリスをはじめとするヨーロッパでの研究・実践が盛んにおこなわれている反面、アジア圏での研究は未だ十分に行われていません。

2024年度よりYCARPが参画するCAREFILプロジェクトでは、東アジアにおけるケアラー支援の調査研究を行っており、今回の視察を初歩的な調査として位置付け、実施しました。

全行程を通して、韓国のヤングケアラー当事者団体「N人分」(N인분)メンバーと通訳のカン・ネヨン氏(キョンヒ大学 フマニタス・カレッジ 教授)に同行いただきました。

※1 藤原夏人,2025,「ヤングケアラー及びひきこもりへの支援に係る法律の制定:韓国」『外国の立法』303(2): 26-27.

8月20日(水)

ソウル市福祉財団

ソウル市では、法制化されるより前の2022年に「ソウル特別市家族ケア青年支援に関する条例」が制定されており、実態調査が行われています。

ソウル市家族ケア青年は9歳以上39歳以下であること、本人が現在ソウル市に住民登録をして居住していること、世話を受ける人が民法上の家族に該当するか等、複数の要件から定義されます。

具体的な支援として、ソウル福祉ポータルへの登録を通じたオーダーメード型の情報提供、ソウル市と民間企業との協働を通じた住居・生計など直接的な経済支援の提供、心理相談・健康検診など自己回復のためのサービス提供、KPOPアイドルのショーへの参加チケットの提供等の余暇支援、ケアについての教育、青年センターとの連携プログラム、当事者ネットワークの形成、啓発のためのアニメ動画制作など多岐にわたります。

日本では、若者への直接的な経済支援があまり行われていないため、韓国の取り組みは新鮮に感じられました。また、ソウル市の取り組みにおいては、写真の通りマスコットキャラクターの制作や、「We Are Young carer(WAY)」というネーミングを通じて家族ケア青年がケアを超えて生活の主体として進むというメッセージを発することで、「ヤングケアラー」に付与されがちなスティグマを回避する工夫を行っていることから、日本・韓国においてスティグマを回避することは共通課題であることが確認できました。

8月21日(木)

チョ・ギヒョン展覧会「Post Work」

N人分代表のチョ・ギヒョン氏は、若者ケアラー当事者であり、アーティストでもあります。障害や病気を抱える人の日常の営みを作品に落とし込み、既存の社会における(有償)労働に対する問題提起を行っています。

当事者が自身の思いを伝える方法の一つとして、アート等の表現活動があることに気づく機会となりました。

社会保障情報院

韓国では、中央政府によるビックデータを活用したアウトリーチ型のヤングケアラー発見の仕組みがつくられています。

既存のシステムでは経済的危機を中心に発見される仕組みとなっていることで、ケアに対する負担(特に情緒的負担)が数値として低くでてくることが課題としてあり、ケア中心の新しいシステム・アルゴリズムをつくる必要があったようです。そこで、年齢が13歳以上であること、家族と同居していること(ケア相手が施設に入所している場合や青年が軍隊に入っている等、実質的に同居していない場合を除く)を条件にケアラーを定義し、主たるケアラーの発見のための調査を行ったようです。

議論の途中、N人分の当事者メンバーから、ヤングケアラーを発見する際の指標に家族との同居が含まれることついて、家族と別居しながらもケアを続けている立場から疑問が投げかけられる場面もあり、特定の指標では漏れ落ちてしまう当事者をいかに掬い取っていくか、ヤングケアラーの定義・指標のあり方・発見の仕組みについて、日本と韓国で共通の問題があることが確認できました。

韓日ケアフォーラム

夜にはN人分とCAREFIL合同のフォーラムを開催しました。

CAREFILからは日本のヤングケアラー・ケアラーをめぐる現状や当事者参画に関する意見を発表しました。N人分からは韓国のヤングケアラーをめぐる現状、「ヤングケアラー」に限定しない危機青年への支援のあり方についての発表がありました。

韓国と日本、それぞれの参加者に互いの国の状況を知ってもらう機会となりました。

8月22日(金)

新林洞青少年シェルター

韓国では、2004年に制定された青少年福祉支援法で、青少年のためのシェルターの設置・運営が国の責務として位置づけられています。全国で150ほどのシェルターがあり、その形態と入所可能期間は、大きく、緊急保護を目的としたもの(最大7日)、一定期間の保護と相談自立準備を目的としたもの(3カ月~24カ月)、長期的な保護と自立社会復帰支援を目的としたもの(ケースに応じて調整可能だが最大4年)にわかれます。今回はそのうちのひとつ、新林洞青少年シェルターを訪問しました。

このシェルターは、9歳~24歳までの男子を対象としており、青少年本人の同意があれば3カ月(最大2回延長、最長9カ月)入所できます。青少年の背景は虐待、ギャンブル、性的マイノリティであること、メンタル不調など様々です。シェルターには、個室や洗濯室、食堂のほか、トレーニングジムやカラオケなどがあり、視察中もカラオケを楽しむ青少年の姿がありました。青少年個別のプライベートが重視され、自殺や自害等のリスクにも気を付けた動線の工夫がなされていました。また、緊急時や夜間の対応も見据えて、利用者だけでなくスタッフの安全を確保する体制がとられていました。

CAREFILでは、ケアラーのための距離化支援の社会実装を目的としており、若者ケアラーが家から離れるためのユースショートステイ事業を行っています。日本でも、こども家庭庁が若者向けのシェルター事業を開始していますが、シェルターとレスパイトを兼ねたショートステイとの違いや共通点について、今後さらなる調査研究を重ねていくにあたり、参照事例のひとつとして韓国の青少年シェルターが位置づけられると考えられます。

緑の傘子ども財団

緑の傘子ども財団は、1948年に子どもの福祉のために設立された韓国大手の子ども支援を行う財団です。2024年までに25万名ぐらいの子どもと出会い、全国に39の事業所、海外にも26の拠点という実績があります。緑の傘は、ヤングケアラーのためのメンタリング事業、自立支援プログラム、家族心理治療、ブックトークイベントなどを行ってきたそうです。また、ヤングケアラーをイギリスの指標を用いて発見し、ケアサポート(家事支援等)、学業支援(資格取得費の補助等)、健康支援(児童医療費、メンタルヘルスの治療費)、住宅支援からなるパッケージ化されたケア負担軽減支援を行っています。

緑の傘でのミーティングでは、自治体事例の共有のために、光州市西区の社会保障協議体の方にもお越しいただきました。韓国では、2022年から自治体レベルのモデル事業が行われており、光州市のその一つに位置づけられます。事業の初期は担当者も当事者のヤングケアラーに対する認識が不足していたため、何度も説明会をしたり当事者へのヒアリングを行ったりしたとのことです。実際の支援として、光州市西区の住民である9歳~39歳の基準中位所得100%以下の青年に対して、月25万ウォンの現金給付や、一人当たり年50万ウォンの自己ケア費(趣味・相談・学習などを自己回復の機会付与を目的とする費用)の支給、自助会の運営、住民参加型キャンペーン等を行っています。

8月23日(土)

N人分との視察振り返り(キョンヒ大学にて)

最終日は、N人分メンバーとともに、4日間の視察の振り返りおよびグループディスカッションを行いました。

また、N人分メンバーがアートを取り入れたワークを企画してくださり、お揃いのブレスレットをつけて、CAREFILとN人分それぞれが互いへの思いをのせた旗の交換式を行いました。

今回の視察では、韓国のヤングケアラーをめぐる現状について、政府の取り組み、民間の取り組み、自治体の取り組みから大まかに学ぶとともに、研究者・支援者目線の議論だけでなく、N人分メンバーとの交流を通じて当事者目線の意見を知り、議論することができました。

また、ご協力くださった視察先のみなさま、N人分メンバー、カン・ネヨン氏のホスピタリティに大変感銘を受けました。心から感謝申し上げます。

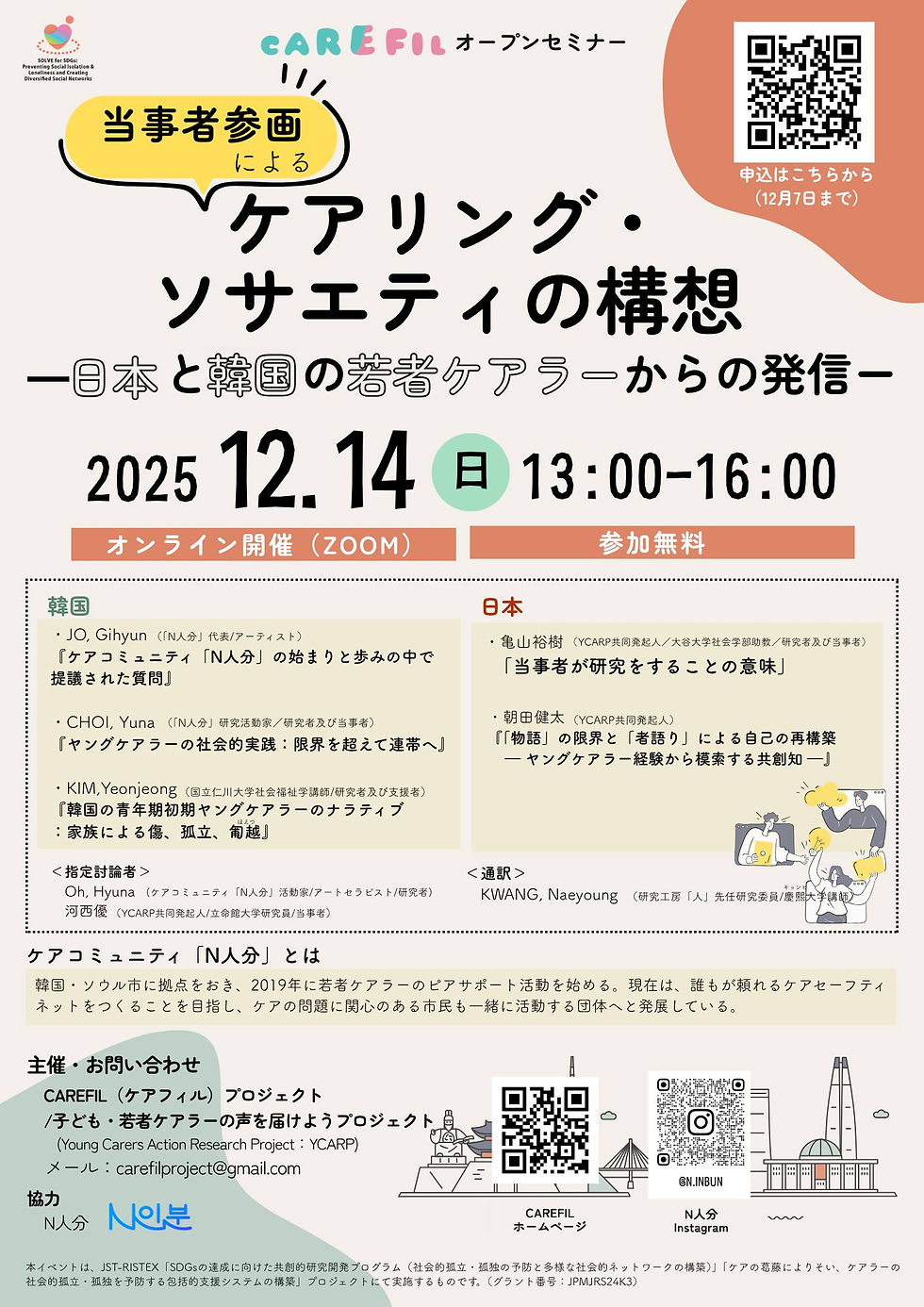

今回に限らず、N人分メンバーとの交流・議論を続けていくべく、来たる12月14日(日)に韓日合同のオンラインオープンセミナーを企画予定です。当事者参画をテーマに、両国において、研究・地域での活動・アートなどの表現活動・仕事など、多様な方法で自身の思いを社会に還元する当事者が登壇し、当事者が社会に参画することの意義や課題について議論する機会としたいと考えています。詳細は、追ってホームページでお知らせいたします。ぜひご参加ください。

*今回の視察について、N人分代表のチョ・ギヒョン氏が記事にまとめ、ハンギョレ新聞に寄稿してくださっています。

*韓日フォーラムの様子については、Dementia Newsで取り上げられました。

*N人分ホームページはこちら。

コメント